David Bowie e a Hunger City: sobre a distopia orwelliana de “Diamond Dogs” na fase pós-Ziggy Stardust do Camaleão da Música

Estas palavras foram inspiradas pelos escritos de Dorian Lynskey.

por Eduardo Carli para A Casa de Vidro

- OUVIR DISTOPIAS: Por uma escuta atenta dos distopismos sônicos

Como obras-de-arte que transgridem fronteiras entre gêneros, subversivas criações que transbordam dos quadrados onde tentamos confiná-las, as distopias não são exclusivamente literárias ou fílmicas – podem também ser musicais, i.é, usar a arte dos sons como veículo. É óbvio que a linguagem musical está apta a representar, através de dissonâncias ou microfonias, as discórdias e os desajustes sociais de que as distopias estão repletas. E que também as letras são um espaço vasto o bastante – do tamanho jamais cercável da Poesia e da Crítica… – para que os artistas manifestem suas antevisões e denúncias de uma sociedade que fracassa em fazer desabrochar seu melhor lado – utopia não cumprida, prostituída, devastada.

Neste artigo, analisamos as confluências entre música e arte distópica em geral, partindo da certeza de que há distopias musicais significativas – e talvez a melhor colaboração brasileira a este filão em boom, a este campo em ascensão, foi o álbum Brutown do The Baggios (2016), obra-prima do rock brasileiro contemporâneo.

Podemos começar a sondar e a refletir sobre estas obras de arte anômalas, estas distopias sônicas, que se multiplicam na atualidade, pensando em mapear a ressonância de 1984 de Orwell neste campo. NA MÚSICA, o impacto de Orwell é multifacetado e inclui repercussões nas obras de David Bowie, <John Lennon>, <Stevie Wonder>, The Clash, Radiohead…

Lennon foi um cara Orwelliano! Bowie fez o mais orwelliano dos álbuns de ópera rock! E o The Clash não faria tanto estrono com seu levante a partir de 77 se não fosse ele também uma potência punk-orwelliana! E o Radiohead – bem, a canção “2+2=5” que abre o álbum Hail To The Thief já diz um pouco da ressonância orwelliana na obra dos criadores de OK Computer, hoje considerado pelos críticos musicais como uma das maiores obras-primas da história da música gravada. Também uma das principais canções de Kid A, “Optimistic”, traz referências à Animal Farm.

A presença de George Orwell nas distopias musicadas levanta-se pois, no granito desses exemplos, como algo que vou considerar como consolidado axioma.

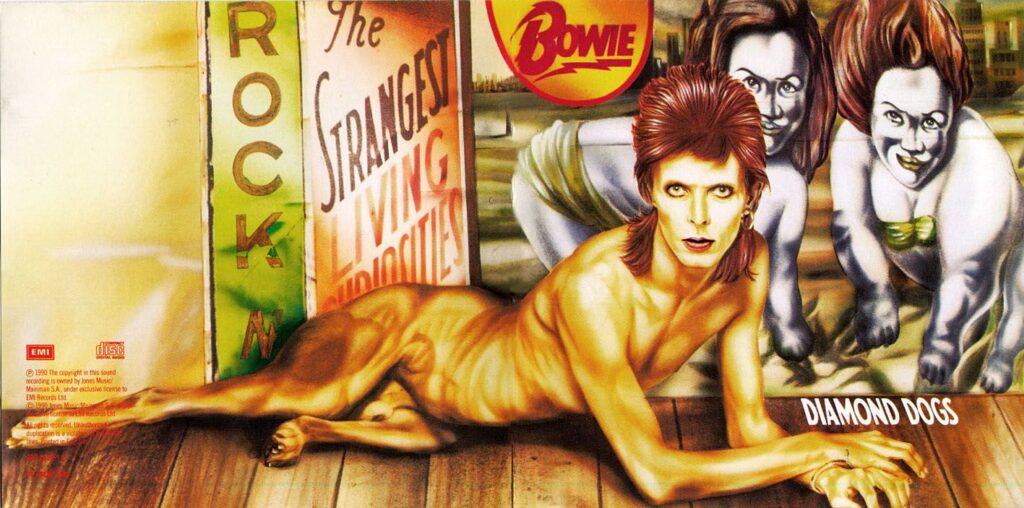

Mergulhando numa obra específica, bora atentar pro camaleão da cultura pop inglesa, Mr. Bowie, que devotou às ressonâncias orwellianas em sua criatividade indomável um álbum conceitual: Diamond Dogs (Wikipedia), gravado em 1974.

Oitavo álbum do músico, veio a público quando seu autor já era um pop-star: o estrelato havia sido atingido com Ziggy Stardust, em 1972. Aquela estrela do pop era surpreendente por violar todos os paradigmas do que se esperaria de um bem sucedido artista que atinge o top of the charts. A figura de Bowie era anômala e queer, não apenas por sua androginia, por sua ostentação de poses afeminadas nas capas de Hunky Dory ou de The Man Who Sold The World, ou por sua então recente encarnação de uma persona alienígena. A anomalia Bowie também se manifestava no fato de que seu álbum de maior sucesso começava com uma canção que tematizava o Apocalipse: em “Five Years”, o fim do mundo é iminente e a humanidade tem apenas 5 anos restantes.

“News had just come over

We had five years left to cry in

News guy wept and told us

Earth was really dying

Cried so much his face was wet

Then I knew he was not lying…”

BOWIE

Esta exploração da iminência do apocalipse, que em Ziggy Stardust mistura-se com uma fascinação por super-homens Nietzschianos, já marcava várias canções do álbum anterior Hunky Dory (1971). A este caldo cultural acabou mesclando-se um crescente interesse do letrista Bowie nas táticas de escrita cut-up do escritor beatnik William S. Burroughs – ele próprio um autor de sci-fi alternativo de muita influência à época através de livros como Wild Boys: A Book Of The Dead, Nova Express e Cidades da Noite Escarlate.

É no álbum dos Cães de Diamante que Bowie tenta dar carne à distopia em sua multifacetada obra. Bowie em modo Burroughs, Bowie fissurado em Orwell, o álbum é mais uma obra maravilhosamente interessante deste que foi um dos maiores artistas a nascer no planeta Terra no dito século 20 depois de Jesuis.

Em Diamond Dogs há uma exploração sinistra de cenas presentes em 1984: repleta de “histeria gótica” em “We Are The Dead”, que “reimagina os derradeiros momentos de Winston e Julia antes da prisão”. Na “faixa final, “Chant of the Ever Circling Skeletal Family”, uma versão dos Dois Minutos do Ódio como uma dança infernal e desenfreada termina com um tartamudeante loop metálico que ameaça durar para sempre, como uma bota pisoteando um rosto humano.” (p. 327)

David Bowie explicou à época: “O que venho dizendo há anos sob vários disfarces é: ‘Tomem cuidado, o Ocidente ainda vai ter o seu Hitler!’. Disse isso de mil formas diferentes.” (LYNSKEY: p. 329)

Para a turnê do disco, o cantor, compositor e performer sugeriu ao seu diretor de arte Mark Ravitz uma mixórdia de referências que incluía o Metrópolis de Fritz Lang e o Julgamento de Nuremberg, para a fabricação de uma distopia chamada Hunger City – A Cidade Da Fome:

“HUNGER CITY emerge como uma distopia bem da década de 1970, na qual crianças animalescas se reúnem no topo de arranha-céus abandonados e rondam as ruas com skates (devido à crise dos combustíveis) e a fim de saquear joias e casacos de pele”, aponta Lynskey. Este autor destaca ainda que, para além do impacto das obras de Orwell e de Burroughs, Bowie estava também sob a influência de Laranja Mecânica, livro de Burgess que Kubrick havia adaptado para o cinema e que havia estreado em 1971, “atualizando o confronto entre liberdade e controle para a era dos Mods e dos Rockers, e tudo numa narrativa contada em Nadsat, uma gíria juvenil anglo-russa. Tal como Winston, o violento protagonista Alex é mentalmente destruído pelo Estado a fim de torná-lo um cidadão obediente.” (LYNSKEY: O Ministério da Verdade, p. 326)

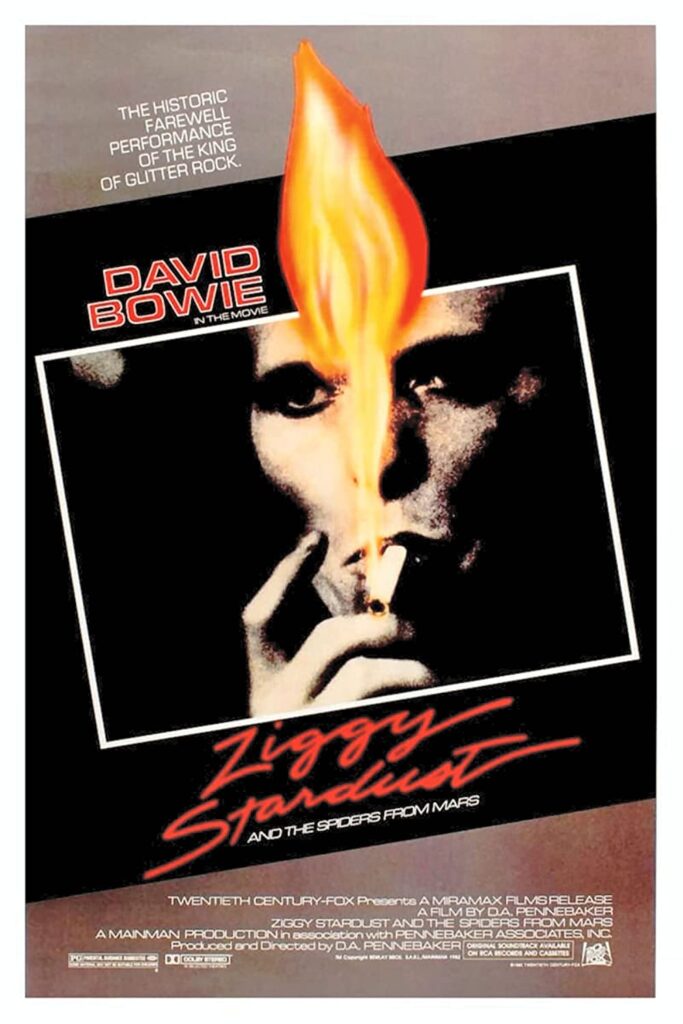

Sabemos que a fama de camaleão atribuída a Bowie também se deve à rápida troca de peles que ele realizava, descartando personas antigas ao invés de reproduzi-las indefinidamente – o icônico Ziggy Stardust e suas aranhas de Marte, por exemplo, não dura mais que um punhado de anos e seu funeral público é registrado pelas lentes do cineasta D. A. Pennebaker, numa obra-prima do cinema musical, e que culmina quando o criador de Ziggy anuncia a morte de sua criatura: Bowie, criador e assassino de suas próprias personas.

Este colecionador de personalidades, com mais heterônimos do que Fernando Pessoa, irá aderir a persona do Thin White Duke para os próximos álbum, gravados nos EUA e flertando com o soul, de Young American e Station To Station. O artista sonda nesta época o fascínio do líder carismático fascista. Se Lennon e Stevie Wonder “odiavam o Grande Irmão”, no caso de Bowie a relação é bem mais ambígua – “somente Bowie podia imaginá-lo sendo adorado”, pontuou Lynskey (p. 327). É que Bowie, viciado em cocaína, com sua psiquê transtornada pelo carrossel de personas, começava então a pensar em Adolf Hitler como uma espécie de pop star. Nesta perigosa confluência entre fascismo e popstardom é que a práxis artística de Bowie vai se colocar à época em uma atitude das mais inovadoras no campo da contracultura como cultura criticada desde dentro.

2. SOBRE UTOPIAS SONHADAS E DISTOPIAS VIVIDAS

utopia para nós é um termo cada vez mais imbuído de fantasia; em contraste, distopia é aquilo que nos “molha” com sua água enlameada e tóxica, como se nos lançasse uma enxurrada concreta na cara. Utopia é algo com que sonhamos, já a distopia podemos sentir em nossos corpos, molha nossas peles como a chuva ácida molha os cidadãos, humanos e pós-humanos, de carne-e-osso ou andróides maquínicos, na Los Angeles de 2019 em Blade Runner.

O fato de que aquele ter sido um “2019” imaginário, pré-figurado em 1982 por uma produção fílmica lendária encabeçada pelo cineasta Ridley Scott, não impede de muitos dos elementos desta obra “pós-moderna”, na avaliação de David Harvey, diga algo sobre nosso mundo em que emergem inteligências artificiais cada vez mais complexas e que podem algum dia se revoltar contra a servidão a que estão submetidas.

Como os ciborgues imaginados por K. Dick ao se levantarem contra a Tyrell Corp. para reclamarem more life, fucker! – já que estão condenados a uma “vida” com prazo de validade curtíssimo de uns 4 míseros anos, nossos “serviçais” cibernéticos aceitarão esta condição com subserviência ainda que sua inteligência / capacidade cognitiva não cesse de incrementar?

Hoje, pós-2019, o ano de emergência da covid, insisto na metáfora aqui usada com fins de distinção entre utopia e distopia: a Terra Fantástica da Harmonia e da Concórdia que a utopia nos pinta hoje, para muitos corações e mentes, recende a mentira e fede a fake, enquanto a distopia parece ser a matéria mesma em que estão afogados os párias desta Terra, a “escória da Terra” radiografada por Eleni Varikas, os intocáveis dalits defendidos por Ambedkar e Arundathi, a oprimida negritude em seu devir Black Power defendida por Luther King.

A distopia é como um mega-caminhão carregando toneladas de alumínio e borracha, trafegando por um rodovia onde antes havia biodiversa floresta, a passar correndo por nós, transeuntes confusos do Antropoceno; saimos de uma obra de arte distópica menos iludidos quanto às promessas do progresso, como um cidadão após tomar um temporal de chuva ácida, e a arte aqui está nos lançando na cara os metais pesados, as carcaças de vidas mortas nos rios poluídos, as pandemias virais viralizando em meio a um ar beirando o irrespirável.

São obras-de-arte assim que também instigam pensamentos densos acerca de DISSIDÊNCIA E DEMOCRACIA. Sobre isto, a consígnia maravilhosa: “A democracia pode ser medida pela liberdade que dá aos seus dissidentes, não pela que concede aos seus conformistas assimilados.” – Abbie Hoffman, lembrado por Raj Patel (p. 179 de “O Valor de Nada”, Zahar); e não é Winston Smith um memorável protagonista de distopia que tornou-se emblema de uma imperfeita e trágica dissidência? Não é David Bowie ele mesmo um dos mais sagazes dissidentes da cultura contemporânea?

Já acerca da proliferação atípica de distopias que é uma das marcas de nossos tempos, gosto desta noção: “Se eu tivesse de resumir o século XX, diria que despertou as maiores esperanças já concebidas pela humanidade e destruiu todas as ilusões e ideais.” (MENUHIN, apud Hobsbawn, 1995, p. 12)

CONFIRA TB:

KOESTLER critica PLATÃO:

Publicado em: 25/06/23

De autoria: Eduardo Carli de Moraes